大江ノ郷自然牧場発信! 生産者応援サイト「とりのひとマルシェ」

おいしい情報や読みもの

新着の良い品、集まってます

おいしい安心、お届けします

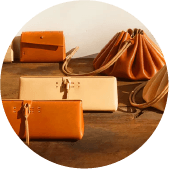

民藝品や手仕事品などが揃っています

山陰の日本酒・クラフトビール

とりのひとマルシェ内で今注目の商品をチェック

PICK UP

いなば鶴 飲み比べ3選セット

- 中川酒造

¥

8,195

税込

会員様価格

¥

8,195

税込

いなば鶴 純米大吟醸 強力 2本セット

- 中川酒造

¥

7,700

税込

会員様価格

¥

7,700

税込

鳥取の純米酒 飲み比べセット

¥

6,270

税込

会員様価格

¥

6,270

税込

ほんものの地酒を、鳥取から世界へ

鳥取県内でも有数の歴史の長い蔵元、1828年(文政11年)創業の中川酒造を訪ねました。

>>>続きはこちら

PICK UP

【簡易包装】ノラノーラ大袋×2個(自宅用・簡易包装:250g×2)

- Reml Behn

¥

4,104

税込

会員様価格

¥

4,104

税込

ノラノーラ食べ比べセット:ギフト包装(蜂蜜グラノーラ)

- Reml Behn

¥

2,592

税込

会員様価格

¥

2,592

税込

はちみつ屋さんのグラノーラ

「日々の健康習慣にもおすすめな、と~っても満足度の高い食べ応えの「ノラノーラ」。ぜひお試しください♪

>>>続きはこちら

PICK UP

しみじみおいしい、原木栽培の乾しいたけ

旨みがぎゅっと閉じ込められた乾しいたけは絶品。原木しいたけならではの、香りの強さ、なめらかな舌ざわりをお楽しみいただけます。

>>>続きはこちら

PICK UP

カラフル・ブランチセット

¥

3,996

税込

会員様価格

¥

3,996

税込

とっとり梅酒飲み比べ2本セット

¥

4,400

税込

会員様価格

¥

4,400

税込

福蜂蜜詰め合わせセット

- 福田養蜂場

¥

5,940

税込

会員様価格

¥

5,940

税込

紅さし梅酒2本セット

- 大谷酒造

¥

4,400

税込

会員様価格

¥

4,400

税込

鹿野地鶏 こだわり4部位セット

- 鹿野地鶏

¥

4,536

税込

会員様価格

¥

4,536

税込

万葉牛・ロースステーキ

- いかり原牧場

¥

17,280

税込

会員様価格

¥

17,280

税込

万葉牛・ももステーキ

- いかり原牧場

¥

11,880

税込

会員様価格

¥

11,880

税込

もさえび(400g)

- 中村商店

¥

4,104

税込

会員様価格

¥

4,104

税込

鹿野地鶏 特撰3部位セット

- 鹿野地鶏

¥

4,104

税込

会員様価格

¥

4,104

税込

天然あかもく・板わかめセット

- 漁師一家

¥

3,132

税込

会員様価格

¥

3,132

税込

木の子詰め合わせセット

- 北村きのこ園

¥

3,240

税込

会員様価格

¥

3,240

税込

極上ポークみそ漬けロース

- オンリーBoo

¥

4,860

税込

会員様価格

¥

4,860

税込

平尾とうふセット

- 平尾とうふ店

¥

3,996

税込

会員様価格

¥

3,996

税込

みそ2種と塩麹セット

- 藤原みそこうじ店

¥

4,212

税込

会員様価格

¥

4,212

税込

【簡易包装】ノラノーラ大袋×2個(自宅用・簡易包装:250g×2)

- Reml Behn

¥

4,104

税込

会員様価格

¥

4,104

税込

もりのひとセット

- もりのひと

¥

4,428

税込

会員様価格

¥

4,428

税込

【特集】春のごちそうだより

とりのひとマルシェはこの春で1周年!日頃よりご愛顧いただきありがとうございます♪ 晴れやかな春の日に、お花見のおともにもオススメな詰め合わせをご用意いたしました。

>>>特集ページはこちら

PICK UP

良熟梅酒「野花(のきょう)」2本セット

¥

4,400

税込

会員様価格

¥

4,400

税込

生もと仕込「冨玲」2本セット

¥

4,180

税込

会員様価格

¥

4,180

税込

冨玲・梅酒2本セット

¥

4,180

税込

会員様価格

¥

4,180

税込

見えないものに心を配る、生もと造りの酒

秀峰大山(だいせん)から湧き出る豊かな水、自然の恵みをいかし創業以来、人情味あふれる、地元に根差した酒造りをしておられます。

>>>続きはこちら

PICK UP

カラフル・ブランチセット【母の日カード・リボン付き】

¥

3,996

税込

会員様価格

¥

3,996

税込

とっとり梅酒飲み比べ2本セット【母の日カード付き】

¥

4,400

税込

会員様価格

¥

4,400

税込

とりのひとの、やさしいおやつタイムセット【母の日カード・リボン付き】

¥

4,536

税込

会員様価格

¥

4,536

税込

とりのひとの、山陰の食セット【母の日カード・リボン付き】

¥

3,240

税込

会員様価格

¥

3,240

税込

とりのひとの、ほっとギフト【母の日カード・リボン付き】

¥

4,968

税込

会員様価格

¥

4,968

税込

とりのひとマルシェの、母の日ギフト

ありがとうの気持をこめて、“いいものギフト”を贈りませんか。母の日カード付きの限定セットもございます♪

>>>続きはこちら

PICK UP

田中ちあき ツリー5寸皿

- 田中ちあき

¥

4,400

税込

会員様価格

¥

4,400

税込

田中ちあき フラワーボウル

- 田中ちあき

¥

4,400

税込

会員様価格

¥

4,400

税込

田中ちあき ミモザ飯椀

- 田中ちあき

¥

5,500

税込

会員様価格

¥

5,500

税込

田中ちあき フラワーパターン豆皿

- 田中ちあき

¥

2,200

税込

会員様価格

¥

2,200

税込

田中 ちあきさん

田中ちあきさんの作られる器を、とりのひとマルシェで取り扱いをさせていただるようになり約一年が経ちました。

>>>詳しくはこちら

PICK UP

北村きのこ園 北村大司さん

鳥取県・八頭町。そこは森があって、川があって、田畑がある、里山の自然が非常に美しい場所。

そこで栽培されているのは土から生まれる作物だけではありません。今回は自然豊かな八頭町で、こだわりのきのこを栽培されている『北村きのこ園』の北村大司さんのご紹介です。

>>>続きはこちら

PICK UP

きわい窯 ドット文・カップ&ソーサー

- 㐂和伊窯

¥

2,500

税込

会員様価格

¥

2,500

税込

きわい窯 丸文カップソーサー

- 㐂和伊窯

¥

2,200

税込

会員様価格

¥

2,200

税込

きわい窯 灰釉砂刷毛皿

- 㐂和伊窯

¥

2,200

税込

会員様価格

¥

2,200

税込

シンプルな中に、少しだけ遊び心を

鳥取県八頭郡八頭町船岡にある、㐂和伊窯 (きわいかま) の 田原 正文さん。生活に潤いを与え、手作りのぬくもりが伝わるようなもの作りを目指しておられます。

>>>続きはこちら

電話・LINEでの

ご注文、お問い合わせ

ご注文、お問い合わせ